Paroles d’insoumis

Face à l’armée, seule la lutte

paie

« Si mes soldats commençaient

à penser, aucun d’eux ne resteraient

dans les rangs. »

Frédéric II

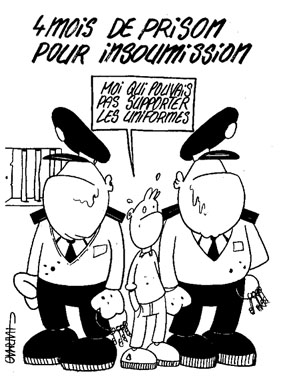

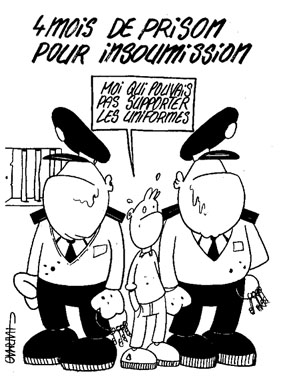

Le 18 octobre dernier, j’étais condamné

par la Chambre des affaires militaires de Marseille à quatre mois

de prison ferme, pour insoumission et refus d’obéissance au premier

et dernier ordre qui m’a été donné, celui de revêtir

l’uniforme et d’effectuer mes « obligations militaires ». À

l’occasion de la commémoration de cet immense bain de sang que fut

la première guerre mondiale, je tiens donc à expliquer publiquement

les raisons motivant mon insoumission à toute forme de service national.

L’armée a toujours été

un instrument d’oppression au service de l’État, oppression généralement

exercée sur des peuples étrangers. Il suffit, pour s’en convaincre,

de se plonger dans l’histoire et d’observer. Dès l’antiquité,

des troupes combattirent afin d’imposer l’autorité de ceux qu’elles

servaient, pillant les territoires conquis et permettant que les vainqueurs

puissent vivre en parasites sur les vaincus. Et précisons que les

seuls vainqueurs étaient les hommes de pouvoir, et non le peuple.

Ayant conscience de cela, nous pourrions maintenant nous étonner

de la soumission qui continue de régner, et qui laisse libre cours

aux appétits de ces quelques privilégiés. Pourtant,

les raisons en sont simples. D’une part, chaque État, quel que soit

son régime politique, utilise l’éducation afin de renforcer

son autorité. En France par exemple, cela consiste à façonner

de petits républicains en leur inculquant le respect des valeurs

nationales. Lorsque j’étais au collège ? et n’ayant que 24

ans, je n’évoque pas des temps lointains ? nous devions ainsi assister

à des cours d’éducation civ ique. Or, dans les pages de nos

manuels scolaires, plutôt que des leçons sur la vie en collectivité,

le respect d’autrui, etc. nous trouvions des explications sur le fonctionnement

des institutions nationales, sans bien sûr le moindre regard critique.

Imaginez donc un manuel évoquant les corruptions, les fraudes électorales,

les emplois fictifs…

Cependant, cette première institution

ne suffisant pas pour garantir aux puissants la préservation de

leurs intérêts, une seconde était nécessaire.

Là se dresse l’arsenal judiciaire, chargé de faire appliquer

la loi. Mais si la loi peut paraître respectable pour beaucoup, une

interrogation permet d’en éprouver les limites. En effet, qui sont

ceux qui éditent ces textes auxquels nous devons impérativement

nous soumettre ? Les hommes de pouvoir. La loi serait-elle alors injuste

? À cela je répondrais parfois par l’affirmative, l’ayant

vécu récemment. Pour m’être publiquement opposé

à une institution de l’État, pour avoir dit que j’ignorais

ce qu’était la nation, me sentant davantage citoyen du monde, pour

ne pas avoir dissimulé mon engagement au sein du mouvement libertaire,

j’ai été condamné à quatre mois de prison ferme.

Au cours des siècles, lorsque le

péril fut trop grand pour les privilégiés, lorsque

leur puissance fut remise en cause, ils n’hésitèrent pas

à appeler l’armée afin de restaurer leur « ordre »

à l’intérieur des frontières. En 1871 par exemple,

les parisiens s’opposèrent au gouvernement qui voulait capituler

face aux Prussiens, et proclamèrent la Commune. Les troupes versaillaises,

fidèles à l’État, s’entendirent alors avec celles

d’outre-Rhin pour imposer de nouveau, dans une répression terrible,

leur autorité. De même, en 1894, l’armée ouvrit le

feu sur des ouvriers en grève à Fourmies, parvenant ainsi

à les soumettre.

Aussi, lorsque, le 6 septembre 1999, je

me rendis à la caserne de Caipiagne, ce n’était pas pour

endosser l’uniforme, ni pour me soumettre à ce principe selon lequel,

comme me l’a si justement rappelé le procureur, « je dois

dix mois de ma vie à la nation ». Par conséquent, en

fonction de mes convictions personnelles, je refusais et condamne toujours

toute forme de service national : le militaire, pour les raisons expliquées

précédemment, et le civil parce qu’il permet de disposer

des jeunes durant 18 mois à un salaire dérisoire, plutôt

que de créer des emplois véritables.

Le 28 octobre, j’ai été définitivement

réformé, l’armée considérant ma rigidité

et mon engagement incompatibles avec son fonctionnement. Mais aujourd’hui,

ayant fait appel du jugement, j’attends toujours que les juges choisissant

la justice, et non la loi, et referment le casier judiciaire qu’ils m’ouvrirent

le 18 octobre.

Cédric Dupont