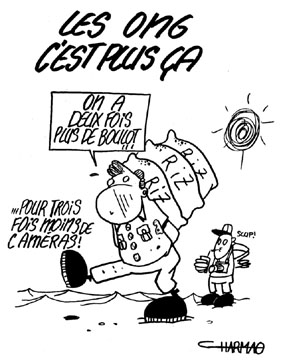

Action humanitaire

L’instrumentalisation de la misère

« L’action

humanitaire sera

la nouvelle politique de demain »

B. Kouchner, 1993

S’il y a un scandale dont on peut s‘émouvoir,

c’est celui de l’essor de l’action humanitaire. Son ampleur est telle qu’elle

est devenue en quelques décennies un secteur économique à

part entière, et que l’O.N.I.S.E.P. (1) consacre une de ses récentes

brochures à la question (2). Il y a beaucoup de raisons à

cet essor, principalement pécuniaires et politiques. Sur ce terrain,

on retrouve essentiellement deux catégories d’institutions : les

associations (que l’on appelait il n’y a pas dix ans les associations caritatives)

et les entreprises d’insertion. Si l’on prend ces dernières, on

peut voir que leurs dirigeants sont à 43 % d’anciens chefs d’entreprise

ou des cadres (30 % de patrons, 13 % de gérants, ingénieurs,

assureurs etc.) contre 48 % de gens issus du secteur associatif ou social,

ce qui tend à laisser penser que l’enjeu financier est de taille.

Beaucoup d’associations ou d’entreprises

à vocation humanitaire sont l’émanation directe des pouvoirs

publics, des mairies, des conseils généraux ou régionaux.

Ces structures ont à leur disposition de nombreux avantages financiers,

dont la facilité du classement d’utilité publique (qui permet

de toucher de nombreuses subventions, ce qui peut expliquer que le caractère

revendicatif premier comme les combats pour un logement, un revenu etc

est souvent effacé et réorienté avec l’arrivée

de la subvention) et également tout un arsenal législatif

(et des institutions comme le C.N.A.S.E.A.) (3) qui leur permet d’engager

à bas coûts, et le plus souvent à bas salaires (grâce

aux contrats C.E.S., aux objecteurs de conscience ou dernièrement

aux emplois jeunes) des travailleurs en grande difficulté sociale.

On a donc dans le secteur de l’insertion des entreprises et des associations

qui maintiennent une population dans la pauvreté et l’instabilité

sociale. Rajoutons à cela le bénévolat, forme de travail

non négligeable au sein des associations (y compris dans les associations

humanitaires) voire même la forme de travail prépondérante

au sein de certaines structures qui permet de disposer d’un travail gratuitement.

Le paysage « humanitaire »

Lorsqu’on observe le secteur humanitaire,

on a affaire à de l’aide à l’insertion, à de l’aide

à l’alphabétisation, à de l’aide médicale,

à du secours aux pauvres, à de l’assistance juridique… Le

tout paraît confus et sans lien évident. Il ne faut surtout

pas se fier aux apparences, et la coordination de l’action humanitaire

existe depuis longtemps. On a par exemple en ce qui concerne le logement

la fédération PACT-ARIM qui regroupe des associations comme

Droit au logement, Fondation abbé Pierre, Secours populaire, Secours

catholique, etc., le tout en une cinquantaine d’associations. Pour l’aide

aux chômeurs, la liste des organismes qui coordonnent l’action des

associations et des entreprises d’insertion est longue, il y a d’abord

le FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil

et de réadaptation sociale), le CNEI (Comité national des

entreprises d’insertion), les COORACE (Coordination des organismes d’aide

aux chômeurs par l’emploi) qui fournit des petits boulots aux chômeurs,

c’est cette fédération qui diffuse son travail sous la marque

Proxim’Services.

On le constate donc, les associations

et entreprises d’insertions sont loin d’être une émanation

chaotique et conjoncturelle mais elles deviennent un moyen de gérer

l’urgence et d’en refabriquer de façon à se légitimer.

Ces ensembles sont assez souples et relativement organisés, et ils

collent souvent au terrain.

L’humanitaire, une solution ?

C’est en cela que l’action humanitaire est

une solution des hommes politiques à la crise mais sans être

une solution politique à celle-ci. L’essor de ce secteur est une

utilisation de ces structures par pouvoir faire face à la misère.

Par le biais de ces associations, il fait effectuer un travail à

des organismes privés, qui deviennent donc beaucoup plus que des

associations caritatives en effectuant le travail de la collectivité.

Chaque organisme privé sélectionnant sa « clientèle

» (de manière plus ou moins subtile, comme le montre l’exemple

de Fraternité françaises) (4), l’utilisation de l’argent

public se fait de façon injuste car les prestations fournies (qui,

rappelons-le, ne sont pas un droit pour la personne qui va en bénéficier)

le sont au bon vouloir de l’association.

La question de la justice sociale qui

nous anime nous anarchistes est donc reléguée au placard,

et le désengagement de la collectivité, des questions de

répartition, d’éducation et de santé provoqué

et aidé par l’État est inacceptable. La politique de «

ciblage » des populations assistées par les associations ou

par les aides publiques (comme le RMI ou l’Aide Médicale Universelle)

est une politique de ségrégation sociale, c’est-à-dire

la pire chose qui soit dans le capitalisme. L’action humanitaire fait partie

d’un processus construit par le pouvoir pour renforcer son chantage et

la dictature de l’urgence devient la justification de toutes les interventions,

y compris armées, comme on l’a vu récemment au Kosovo, et

également dans le conflit au Rwanda. Cette instrumentalisation de

la détresse des populations fait que les anarchistes ne peuvent

cautionner ce genre de chantage où le massacre des uns justifie

la destruction des autres.

Nous nous plaçons dans l’optique

de l’égalité économique et sociale entre tous les

individus et les moyens de lutte contre la misère doivent être

en accord avec nos idées, et il appartient à la collectivité

de se réapproprier, par la lutte autogestionnaire ce qui la concerne,

c’est à dire tout ce qui relève de l’éducation, de

la santé, du travail, de la culture, de la solidarité internationale.

Sam. — groupe Jules-Vallès, (Grenoble)

(1) Office national de l’information

sur les enseignements et les professions

(2) Info-sup n° 179.

(3) C.N.A.S.E.A. : organisme relevant

du ministère de l’agriculture qui, dans les années 70, assurait

la gestion des objecteurs de conscience, et qui, petit à petit,

s’est mis à gérer tous les contrats précaires dans

les administrations et les associations.

(4) Officine caritative du Front national,

réservée aux « bons français exclusivement ».