IVG : un droit fondamental mis en difficulté

A la demande de Martine Aubry, ministre de

l’emploi et de la solidarité, et de Bernard Kouchner, alors secrétaire

d’État à la santé et à l’action sociale, le

professeur Israël Nisand (1) a remis en février 1999 un rapport

sur la situation de l’IVG en France. Si nous revenons sur ce rapport, c’est

qu’il était entendu qu’il serait suivi d’effet, c’est-à-dire

que les propositions évoquées « pour diminuer les difficultés

que rencontrent les femmes » se traduiraient en actions. Martine

Aubry l’avait annoncé, notamment dans un communiqué en date

du 19 mars 1999…

Or les femmes ne voient rien venir et

les militantes féministes s’impatientent. C’est pourquoi, pour les

25 ans de la loi dite Veil, une manifestation nationale s’organise pour

le 15 janvier 2 000. Parmi les revendications féministes actuelles

concernant le droit à l’emploi et à un salaire décent

ou la dénonciation de toutes les violences, les revendications pour

la liberté de l’avortement apparaissent comme fondamentales tout

comme celles relatives à l’accès à la contraception

: ce sont celles qui permettent, en d’autres termes, de pouvoir choisir

sa vie en toute liberté.

Le rapport Nisand a le mérite de

dresser l’état des lieux des difficultés rencontrées

par les femmes en demande d’interruption volontaire de grossesse : il permet

ainsi de faire des propositions qui s’appuient sur des faits actuels. Grâce

à la participation active de militantes de la CADAC (Coordination

des Associations pour le droit à l’avortement et à la contraception),

du MFPF (Mouvement français pour le planning familial), de l’ANCIC

(Association nationale des centres d’interruption volontaire de grossesse

et de contraception) et de la fédération SUD-CRC (fédération

syndicale dans le secteur sanitaire et social), le rapport décrit

dans le détail les anomalies, irrégularités, difficultés,

entraves dans l’application de ce droit : « des difficultés

dont ne semblent se soucier ni le législateur ni les structures

dont la réponse est insuffisante tant au plan quantitatif qu’au

plan qualitatif ».

En effet, l’activité d’IVG reste

marginalisée dans les établissements publics : les professionnels

médicaux et paramédicaux qui furent militants dans les années

70 pour implanter cette activité à l’hôpital n’ont

pas de relève d’autant qu’ils sont le plus souvent vacataires et

que le service n’a pas le statut des autres services hospitaliers : centres

autonomes ou CIVG, unités fonctionnant dans le cadre d’un service

hospitalier avec affectation de locaux et de personnels, ou d’activités

d’IVG pratiquées par un service sans affectation spécifique

de personnels et de locaux. Si bien que le contingentement systématique

du nombre d’actes par manque de moyens ou par volonté, les difficultés

de recrutement des professionnels, l’accueil mal adapté, la faible

disponibilité de l’IVG médicamenteuse, ne permettant pas

d’assurer la continuité du service public ni la qualité de

prise en charge requise. Ainsi, faute de trouver une écoute ou un

rendez-vous à l’hôpital public dans des délais rapides,

des femmes sont contraintes de rechercher une solution dans le secteur

privé, parfois à la limite du délai légal ou

le dépassant. En 1998, 857 établissement assuraient des IVG

dont 449 dans le secteur public : 52,3 % des IVG seulement ont été

réalisées par l’hôpital public en 1992 (47,7 % en clinique

privée), et deux tiers des IVG sont effectuées dans le secteur

privé en Ile-de-France. Régulièrement, est rappelée

par circulaire ministérielle la nécessité de mieux

répondre à la demande en limitant les difficultés

et surtout durant les mois d’été. Mais aucune solution n’est

envisagée et des services hospitaliers publics pratiquant les IVG

ferment l’été.

Inégalités face à l’avortement

Or, dans le secteur privé, des structures

abusent les femmes : aucune information sur le recours à l’aide

médicale gratuite, examens radiologique et biologiques superflus,

une très grande fréquence d’utilisation de l’anesthésie

générale, une durée d’hospitalisation plus longue

que dans le secteur public.

« Trois catégories de femmes

connaissent un désarroi particulier » relève Israël

Nisand. Tout d’abord, celles qui dépassent le délai légal

de 10 semaines de grossesse. Cette contrainte actuelle pèse tout

particulièrement sur les femmes en situation de précarité

et aggrave les inégalités sociales dans ce domaine où

le recours aux soins est souvent tardif voire impossible chez des femmes

isolées. « Une augmentation de deux semaines du délai

légal ferait diminuer le nombre de ces Françaises (qui partent

avorter à l’étranger) (2) de 80 % et alignerait la France

sur le délai légal le plus courant en Europe ».

Viennent ensuite les femmes étrangères

pour qui il est exigé un séjour de trois mois dans le pays,

ce qui provoque des situations sociales et humaines dramatiques. Le risque

de tourisme abortif redouté n’a aucun fondement : tous les pays

européens, sauf l’Irlande, ont adopté une loi relative à

l’IVG.

Quant aux femmes mineures, « elles

sont dépossédées de leur autonomie en ce qui concerne

l’IVG. Elles peuvent accoucher sous X sans autorisation parentale, obtenir

des contraceptifs et poursuivre une grossesse ». Mais elles doivent

demander l’autorisation parentale si elles veulent avorter et n’ont aucun

recours juridique en cas de refus parental. Pour l’auteur du rapport, «

la solution réside donc plutôt dans l’affirmation d’un droit

propre de la jeune fille à décider de l’IVG en lui garantissant

la confidentialité de sa décision ».

L’IVG est le seul acte médical

ou médico-chirurgical dont la réalisation nécessite

une déclaration pour ne pas être illégal. Chaque femme

connaît en moyenne une grossesse non désirée au cours

de sa vie et l’interrompt une fois sur deux. Depuis 1976, on peut observer

une légère baisse du nombre d’IVG. Le rapport Nisand démontre

que la légalisation (très encadrée) de l’avortement

n’a pas entraîné sa banalisation, pas plus qu’elle n’a conduit

au relâchement de la contraception. L’avortement, en France, joue

essentiellement un rôle palliatif de l’échec de la contraception.

Pour autant, même s’il existait une

politique volontariste de prévention des grossesses non désirées,

il persisterait toujours des demandes d’IVG parce que les méthodes

contraceptives ne sont ni parfaites ni parfaitement utilisées et

qu’il y a une réelle différence entre désir de grossesse

et désir d’enfant. Il ne faut en effet ni opposer contraception

et avortement, en pensant que l’un est le substitut automatique de l’autre,

ni croire qu’ils vont automatiquement de pair. L’avortement reste bien

l’expression d’une contradiction entre le désir des femmes et les

réalités sociales, économiques et familiales.

Bousculons le gouvernement

La médicalisation de l’avortement a

entraîné une chute spectaculaire des complications et des

décès. Alors qu’il était estimé à un

décès par avortement par jour dans les années 1960

et à 2 par mois à la veille de la loi de 1975, le nombre

annuel absolu de décès par IVG se situe entre 0 et 2. En

outre, « l’lVG ne modifie pas la fécondité ultérieure

des femmes et les indicateurs de morbidité devraient encore s’améliorer

avec la diffusion des méthodes médicamenteuses et l’usage

plus large de l’anesthésie locale ».

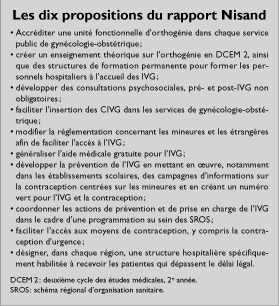

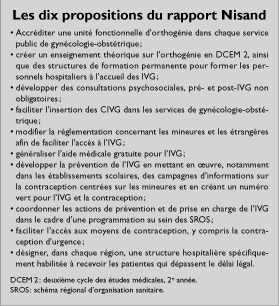

Si un certain nombre de propositions de

Nisand devraient être reprises comme celle qui consiste à

préconiser des consultations psychosociales pré et post-IVG

non obligatoires ou celle qui recommande des campagnes d’informations sur

la contraception, celle qui permettrait aux mineures et aux étrangères

d’accéder directement à l’IVG sans autorisation parentale

et sans justificatif de séjour en France, il n’en reste pas moins

que la proposition de rattacher toute activité d’avortement à

un service de gynécologie-obstétrique renforce l’hospitalo-centrisme

et la médicalisation même si l’objectif vise à donner

un statut aux professionnels et au service assurant les IVG.

En ces temps d’ordre moral nauséabond,

le rapport Nisand apparaît audacieux. C’est sans doute pourquoi Aubry,

Jospin et Nisand ont reçu tant de lettres de menaces de mort. Nisand

a aussi reçu des messages abjects : il vient de déposer plainte

pour injures antisémites. C’est sans doute pourquoi aussi aucune

des propositions n’a pu encore déboucher. La volonté politique

n’y est pas : il va falloir la bousculer.

Hélène Hernandez. — groupe Pierre-Besnard

(1) Chef de service de gynécologie-obstétrique

du CHU de Strasbourg.

(2) 5 000 femmes se rendent chaque année

à l’étranger : non seulement elles doivent débourser

les frais de voyage et payent cher l’IVG, mais celui-ci n’est pas toujours

réalisé dans de bonnes conditions.