Dix ans après la fin de la dictature

Chili : la droite dure revient en force

Pour comprendre pourquoi le pinochétisme

pourrit la vie politique du Chili depuis le retour de la démocratie,

il y a dix ans, il faut faire un petit retour en arrière. En 1980,

au zénith de son pouvoir, Pinochet remplace la Constitution de 1925

par la sienne sans débat public ni possibilité de présentation

d’amendements ou de modifications. Cette constitution prévoit une

série d’articles qui seront autant de boulets aux pieds de la démocratie,

qui seront surnommés les lois-amarres.

D’abord, cette Constitution prévoit

que Pinochet restera président jusqu’en 1988. Cette année-là,

il y aura un plébiscite pour que la population décide si

elle veut que le régime militaire continue. Si oui, pas d’élections

avant 1997. Si non, élections en 1989. Il est clair à cette

époque que Pinochet croit vraiment qu’il a l’appui de la grande

majorité des chiliens et que les opposants ne sont que quelques

subversifs que ses polices secrètes s’efforcent d’anéantir.

Deuxième loi-amarre : Pour ne pas

courir le risque qu’un futur parlement démocratique réforme

la Constitution, il faut garder le contrôle du Sénat où

se décidera le destin final de tout projet de loi. À cet

effet, Pinochet crée 10 postes de « sénateurs institutionnels

», désignés tous les 8 ans par le président

de la République, donc en 1980 lui-même ; par les Forces armées,

par les recteurs d’université (qu’il a lui-même désignés),

par le président de la Cour des comptes (qu’il a lui-même

désigné) et par les juges de la Cour suprême (vous

avez deviné, qu’il a lui-même désignés). De

plus, il crée les "sénateurs à vie" qui sont les présidents

chiliens qui ont gouverné pendant au moins six ans ; il est le seul

dans ce cas.

Ainsi donc le Sénat comporte 28

membres élus (dont 11 de droite), 10 désignés et un

à vie. Or toute réforme importante exige les 2/3 des votes.

Le Sénat restera donc toujours contrôlé par le pinochétisme.

Autre loi-amarre : le président de la république n’a pas

le droit de désigner les commandants en chef des forces armées,

donc d’y placer des officiers non pinochétistes. Autre loi, 10 %

du revenu total de la vente du cuivre chilien, une des principales sources

de dollars, revient d’office aux forces armées qui les dépensent

sans aucun contrôle de l’Etat.

Mais en 1988, surprise : le régime

avait mal calculé l’ampleur du mécontentement populaire.

Il perd le plébiscite. Puis il perd les élections de 1989.

Lorsque la Concertation gagne ces élections, elle a le pouvoir d’appeler

à une nouvelle constituante. Il est clair que la droite, choquée

par sa défaite, n’aurait pas pu réagir. Un coup d’Etat militaire

était à ce moment impossible ; avec un million de gens dans

les rues de Santiago, les yeux du monde étaient dirigés vers

le Chili et même le président des Etats-unis faisait bien

comprendre à Pinochet qu’il n’était pas question d’actions

intempestives. Mais les politiciens, toujours inquiets par des manifestations

populaires, eurent peur de ne plus contrôler la situation et préférèrent

négocier avec le régime militaire un accord secret selon

lequel la Concertation accepterait de respecter la constitution de 1980.

Le Chili entrait en transition vers une démocratie parlementaire

surveillée par les militaires. Il l’est toujours.

1er tour : la peste au coude à coude

avec le choléra

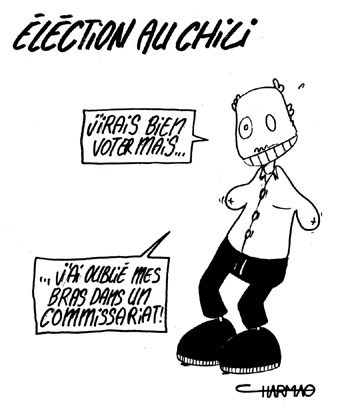

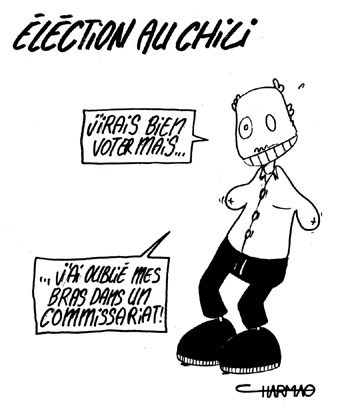

Le 12 décembre dernier, les chiliens

votaient donc pour le premier tour de l’élection de leur troisième

président de la république depuis la fin de la dictature.

Six candidats représentant quatre petits partis et deux coalitions

se disputaient le vote de 8 millions d’électeurs.

Les deux grandes coalitions sont, à

droite, l’Alliance pour le Chili et, au centre, la Concertation des partis

pour la démocratie, au pouvoir depuis la fin de la dictature en

1990.

Lagos (Concertation), a remporté

de toute justesse le premier tour des élections présidentielles

(47.96 %) devant Lavin (47.52 %). Il n’est plus du tout impensable d’envisager

un président de droite au Chili pour l’an 2000. Comment cela est-il

possible dix années à peine après la fin du régime

militaire ? Première constatation, les électeurs inscrits

ont voté massivement pour les deux poids lourds, balayant complètement

les autres candidats. Deuxième constatation, la droite dépasse

de très loin son plafond traditionnel de 35 % et la Concertation

s’effondre de plus de 12 %. L’égalité virtuelle des voix

au premier tour est, de fait, une victoire de la droite !

La droite dure bien placée

L’absence du général à

Londres a donné à Lavin l’espace nécessaire pour se

présenter sous les traits d’un jeune cadre dynamique apolitique

: ayant habilement pris soin de ne jamais utiliser le langage pinochétiste

dans ses rassemblements et de ne pas s’entourer trop ouvertement de politiciens

liés au dictateur, il a attiré un nombre important de voix

provenant de la Démocratie chrétienne dont les secteurs durs

se sont toujours refusés « à voter pour un socialiste

», même si cela signifiait ne pas respecter la politique du

parti. Il est également clair que de nombreux déçus

de la Concertation se sont joints à eux.

Une autre source d’électeurs, plus

surprenante, est le peuple Mapuche. La région de l’Araucanie a massivement

voté à droite. Une explication serait que les Mapuches, ne

s’étant jamais impliqués dans les partis politiques anti-Pinochet,

n’ont pas souffert la répression féroce qu’ont subi ces partis.

Pour eux, la Concertation ou l’Alliance sont simplement deux options. Or

la Concertation ayant violemment fait réprimer les revendications

indiennes durant ces derniers mois, il était évident qu’elle

perdrait le vote Mapuche. Ne croyant pas aux petits partis, les Mapuches

ont massivement voté Lavin (56 % des voix de cette région

contre 40 % à Lagos et 1,2 % au PC qui les a pourtant toujours défendus).

Un autre vote surprise pour Lavin est

celui… des femmes. 53 % des femmes ont voté Lavin. Celui-ci s’est

toujours présenté en public accompagné de sa femme

et de ses sept enfants, donnant l’image d’une jeune famille chilienne idéale,

« type publicité à la télé », qui

a joué fortement en sa faveur. Les analystes estiment que les femmes,

plus sensibles que les hommes aux problèmes de la délinquance

et du chômage pour leurs répercussions sur la famille, ont

accepté le message de Lavin promettant une plus grande sécurité

dans les rues et plus d’emplois. Pour finir, le vote nul et blanc ne dépasse

pas 3 % ce qui signifie que nombre d’indécis ont choisi Lavin.

10 ans de libéralisme effréné,

ça coûte cher

La Concertation est née en 1989 de

l’union de toutes les forces anti-dictatoriales et rassemblait alors 17

partis, de la Démocratie chrétienne au PC en passant par

les divers PS. Peu à peu, les « grands » partis ont

absorbé les « petits » et d’autres (PC, écolos,

humanistes) ont quitté la Concertation en désaccord avec

sa politique de consensus avec les partis de droite.

L’investiture pour la Concertation avait

été gagnée haut la main (70 %) par Ricardo Lagos lors

d’élections primaires qui l’ont opposé au DC Andrés

Zaldivar. Mais il s’est attiré la rancœur de l’aile dure de la DC

peu encline à « voter pour un socialiste ». Ces secteurs

ont massivement votés à droite, leur tendance naturelle.

La fuite des voix DC vers Lavin pourrait annoncer la mort de la Concertation.

La politique générale de

la Concertation durant ses 10 années de gouvernement lui a coûté

cher. À l’usure naturelle du pouvoir, il faut ajouter son acceptation

totale d’un néolibéralisme effréné.

Malgré quelques réformes

sociales positives et une diminution indéniable de la grande pauvreté,

c’est elle qui a privatisé l’eau et l’électricité,

réprimé les Mapuches qui luttent contre les multinationales

de l’extraction sauvage du bois, provoqué les dures grèves

des travailleurs de la culture, des ports et du secteur médical,

été incapable de démocratiser les institutions et

voulu ramener Pinochet au Chili. À tout cela, on peut ajouter une

montée du chômage depuis 15 mois suite à la crise asiatique,

une politique de consensus avec la droite qui bénéficie systématiquement

à celle-ci, sans parler d’une gestion brouillonne du projet de réforme

des lois du travail finalement rejeté par le Sénat en partie

à cause d’hésitations démocrates-chrétiennes…

La forte abstention durant les élections

précédentes annonçait un désenchantement croissant

des gens, mais les électeurs d’alors n’étaient pas encore

prêts à voter à droite. La Concertation, dans son isolement

teinté d’une certaine arrogance, n’a rien vu venir. Le pouvoir aveugle

toujours ceux qui le détiennent…

Un avenir peu radieux

D’ores et déjà, on peut considérer

que l’égalité virtuelle des voix est une grande victoire

pour la droite. Pour les anti-pinochétistes, ces élections

sont un désastre. Ecouter les personnalités gouvernementales

« appeler à la responsabilité » des électeurs

alors que ce fiasco est de sa faute, est pathétique. Il ne manque

que quelques voix sur plus de 8 millions pour que la droite la plus dure

et conservatrice d’Amérique latine, fondamentalement pinochétiste,

gouverne le Chili. Avec l’accord d’une majorité de ses habitants.

Rendez-vous pour le second tour le 16 janvier… Ce serait vraiment le comble

de voir Pinochet extradé à Madrid pour y être jugé

alors que le parti pinochétiste gagne les élections au Chili.

Ce n’est pas de la politique fiction, c’est malheureusement une possibilité

bien réelle.

Le correspondant de Visages d’Amérique

latine (sur Radio Canut, Lyon) à Santiago.