2030, odyssée du capitalisme

Les conséquences de la décomposition

de l’empire soviétique, l’événement majeur de la fin

du XXe siècle, sont encore incalculables. Mais elles sont d’ores

et déjà fondamentales. Plus rien n’est comme avant. Le bolcho-stalinisme

apparaît déjà comme une sorte de parenthèse

historique, longue, brutale, sanglante, effarante, mais parenthèse

quand même face à un libéralisme victorieux sans ennemi

reconnu. Tout se passe comme si le monde était retourné à

la situation d’avant la révolution russe. Bien sûr, le début

de l’an 2000 n’est pas totalement identique à 1917. Mais le rapprochement

est parfois troublant. Peu ont manqué de rappeler l’analogie entre

Sarajevo 1914 et Sarajevo 1994, trop curieuse pour n’être qu’une

simple coïncidence.

Ce qui est issu de la boucherie de 1914-1918,

c’est le capitalisme d’État sous trois formes : démocratique,

fasciste et stalinien. Le premier est libéral. Les deux autres ne

le sont pas. La première guerre mondiale a balayé les restes

des anciens systèmes monarchiques, déstabilisé la

déjà vieille bourgeoisie conservatrice et tué le syndicalisme

révolutionnaire, laminé par l’Union sacrée dans les

pays occidentaux et par le bolchevisme en Russie.

Fascisme et stalinisme ont constitué

des formes abouties du capitalisme d’État. Le premier s’est autodétruit

et a été détruit en 1945. Le second eut une vie plus

longue, et il perdure de nos jours sous certains aspects (Chine) et en

quelques endroits (Corée du Nord, Cuba). Tous les deux sont indissolublement

liés à la révolution russe : l’un étant sa

réaction (le fascisme), l’autre son prolongement (le stalinisme).

L’apparition du capitalisme d’État sous ces deux formes radicales

a, dans une large mesure, modifié la course d’un capitalisme libéral

qui, sans cela peut-on supposer, aurait suivi une trajectoire différente.

Retour à 1917-1922

La plupart des observateurs de bonne foi ont

souligné le paradoxe que constitua le triomphe d’un État

marxiste-léniniste dans une Russie largement rurale et arriérée,

alors même que, conformément à leur schéma du

matérialisme dialectique historique, Marx et Engels présupposaient

mécaniquement la consécration d’un communisme d’État

dans les pays où le capitalisme industriel aurait atteint son stade

de maturation contradictoire. Ce prélude était considéré

comme objectivement indispensable pour passer à l’étape suivante

du mode de production communiste. En outre, autre paradoxe sur le plan

théorique, Marx, Engels et les marxistes, proclamaient, non sans

raisons, que c’est l’économie qui gouverne le monde. Mais, dans

la pratique, la mainmise de Marx et Engels sur la première Internationale

et l’arrivée putschiste au pouvoir de leurs épigones, en

Russie puis ailleurs, ont montré que c’est le politique qui décide

de tout là où ils règnent !

Bakounine qui dénonçait

à la fois le mythe mécanique marxiste, son utilisation dictatoriale

par les marxistes au sein de la première Internationale et la dictature

des gourous sur celle-ci, eut donc triplement raison. Mais cela n’a pas

suffit, l’histoire se moque de la raison. Quant à Proudhon, il critiquait

de façon anticipée la théorie marxiste de la paupérisation

absolue du prolétariat, en annonçant lucidement l’émergence

des classes moyennes. L’histoire socialiste lui ria au nez.

Se positionnant tous les deux vis-à-vis

du socle socialiste, mais contre le réformisme ou la tiédeur

de celui-ci, les mouvements léninistes et fascistes se sont distingués

par leur considération différente de l’idée nationale,

du moins dans un premier temps, car ils ont pratiquement fini au même

point. Le léninisme, qui s’afficha pour l’internationalisme dit

prolétarien, au moins par fidélité au slogan de la

Première internationale « Prolétaires de tous les pays,

unissez-vous», aboutit à une défense étroite

et sectaire du pré carré russe sous Staline, coûte

que coûte. Le fascisme, qui revendiqua au début un socialisme

national, déboucha ensuite sur un impérialisme hystérique.

En politique comme en économie,

léninisme et fascisme ont finalement adopté la même

attitude, s’appuyant sur des forces sociales et des discours qui n’étaient

pas toujours différents (premier programme des Faisceaux en 1919,

nazis et communistes faisant ensemble le coup de poing contre les socio-démocrates

à la fin des années 1920 en Allemagne). Les deux ont prôné

l’industrialisation lourde, le machinisme et le taylorisme. Les deux ont

combattu le syndicalisme libre et indépendant, même si leur

tactique antisyndicale utilisa des moyens différents.

Les leaders eux-mêmes, Mussolini et

Lénine, qui se sont d’ailleurs rencontrés, ont d’abord mené

tous les deux une stratégie politique assez semblable au sein de

leur parti socialiste respectif : la recherche d’une rupture avec l’aile

modérée. Même si Mussolini échoua là

où Lénine réussira, il semblait sur la bonne voie

lorsque, en 1912, il se fit nommer directeur du quotidien du Parti socialiste

italien, et qu’il fit adopter à celui-ci une position révolutionnaire.

Cela fait d’ailleurs dire à l’historien Ernst Nolte que «

Mussolini fut le premier communiste européen de l’époque,

et même, d’un certain point de vue, le seul».

Retour à 1933

Après la première guerre mondiale,

la capitalisme a connu un second soubresaut, la crise de 1929, qui a fait

basculer le fascisme italien du libéralisme en économie vers

l’étatisme et l’interventionnisme, voie que le nazisme adopta. En

Union soviétique, Staline lança le plan quinquennal et affama

dramatiquement les campagnes, causant des millions de morts. Dans les démocraties

occidentales, le compromis dit fordiste finit par l’emporter, sur fond

de New Deal et d’interventionnisme étatique en économie et

dans les relations travail-capital. C’est le triomphe du capitalisme d’État

qui culminera au cours des Trente Glorieuses.

De nos jours, si l’on excepte le cas de la

Chine, et encore, le capitalisme d’État bat de l’aile. Le «

soviétisme » est liquidé. Le compromis fordiste est

remis en cause par le patronat, tandis que les bureaucraties syndicales

recherchent désespérément du grain à moudre.

Les partis communistes occidentaux se sont social-démocratisés,

plus ou moins vite, plus ou moins profondément selon les pays, de

concert avec la droitisation des partis socio-démocrates. L’écologisme

garde deux fers au feu : un écofascisme politiquement cafouilleux

mais idéologiquement puissant ; un écomollisme social-démocrate

arrivé au pouvoir par des coalitions (France, Allemagne), inefficace

contre le productivisme capitaliste et reniant jusqu’à ses fondements

pacifistes en légitimant l’intervention de l’OTAN dans les Balkans.

C’est dans ce contexte que se sont opérées en Europe la renaissance

du néo-fascisme puis sa transformation en post-fascisme. Le processus

est devenu chaotique en France, mais il s’est accompli avec succès

en Italie (interrompu pour le moment) et en Autriche. Ailleurs, en Belgique,

en Suisse, ou dans d’autres pays sous d’autres formes, il se poursuit.

Le post-fascisme puise ses forces vives dans

la petite-bourgeoisie, souvent rurbaine, une partie de la classe ouvrière,

auprès des petits chefs d’entreprise, des commerçants, des

cadres moyens, bref des «petits» en tout genre qui sont effrayés

par la mondialisation, c’est-à-dire par les conséquences

que celle-ci a sur eux et pour eux : concurrence économique des

multinationales, immigration jugée menaçante, cosmopolitisme

bourgeois américanisé vécu comme déstabilisant,

voire déculturant, critique de la démocratie corrompue.

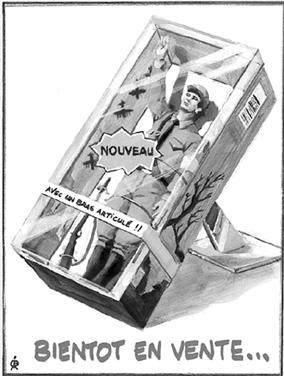

Le post-fascisme réclame l’État

sécuritaire et l’homme fort, pour remettre de l’ordre, restaurer

la nation, ré-embellir les paysages (sociaux, culturels : propres,

sans immigrés ni pollutions), tout en critiquant l’État bureaucratique

et social (pour les autres, pas pour eux). Il promet tout et son contraire

suivant l’interlocuteur auquel il s’adresse, exactement comme le fascisme

dans les années 20 ou 30.

Ce n’est pas tout. Son appel à plus

d’État recouvre objectivement celui des forces placées ailleurs

sur l’échiquier politique (communistes radicaux, chevénementistes,

gauchistes, gaullistes historiques, souverainistes…), qui demandent le

retour d’une nation, c’est-à-dire d’un État (ou réciproquement

suivant les clivages), solidaire, fort, anti-américain ou anti-européen.

Ce substrat socio-culturel favorise sur le fond le post-fascisme, même

démonisé. Il dépasse ses propres forces politiques,

ce qui est à terme le plus dangereux.

Retour au libéralisme en économie,

petite-bourgeoisie déstabilisée, droitisation de la gauche,

renouveau du nationalisme et des intégrismes, montée de l’extrême

droite, démission de nombreux intellectuels, résignation

d’une grande partie du peuple : presque tous les ingrédients explosifs

des années 1930 sont là de nos jours, mais sans le bolchevisme

et avec, par contre, des éléments d’avant 1917. C’est un

mélange des deux. Le début du nouveau millénaire a

un goût amer de 2030. Comme après la première guerre

mondiale, comme après la crise de 1929, le capitalisme est à

la recherche, sous peine de disparaître, de ses propres formes de

régulation, quitte à recycler des idéologies qui lui

sont apparemment opposées.

L’Europe reste le laboratoire de bien des

processus actuels car c’est là que la classe ouvrière est

encore, malgré tout, la moins mal organisée et la plus «politisée».

Si l’on ne doit pas être dupe du battage médiatique fait autour

de Jorg Haider, alors que les médias sont restés bien silencieux

quand des ministres post-fascistes arrivèrent au gouvernement Berlusconi,

les événements d’Europe occidentale sont indiscutablement

inquiétants. Il est possible que, face au mouvement encore confus

des anti-OMC, anti-Seattle et anti-Davos, les grands dirigeants internationaux

jouent la carte du post-fascisme (racisme softisé, xénophobie

variable, caractère de masse édulcoré, régional-localisme

ronflant, BCBG), en laissant aux politiciens avariés les cries d’orfraie

de la démocratie bafouée.

Il n’est pas sûr que ceux qui en appellent

à un meilleur contrôle de l’État sur l’économie,

à la taxe Tobin, aux écotaxes, ou au mangeons-bien-de-chez-nous-en-regardant-des-films-exception-culturelle,

ne se fassent pas alors, bien malgré eux, les adjuvants de ce processus.

Un quelconque néo-bolchévisme ayant peu de chances d’émerger,

c’est la vieille issue culturalo-nationaliste potentiellement fasciste

qui demeure.

Echapper à cette tournure semble

bien difficile car le mouvement révolutionnaire, empêtré

dans son sectarisme et ses schémas dépassés, a peu

de choses à offrir aux populations désemparées. Le

nier serait revenir à l’époque où il ne fallait surtout

pas critiquer la «patrie du socialisme» ni la «ligne

du parti». La tragique désillusion engendrée par le

bolchevisme, avec ses espoirs déçus pour longtemps encore,

la déconvenue suscitée par la politicaillerie écolo

ainsi que la légitime méfiance envers tout discours pré-cuits

et le sectarisme militant sont vivaces. Avec une remise en cause sincère

sortie de la langue de bois, le présent est à construire,

sans attendre un autre futur.

Philippe Pelletier. — groupe Makhno de Saint-Etienne