Sur l’avenir de nos établissements

d’enseignement

A l’heure où le ministre en charge

de l’Éducation nationale réintroduit au lycée des

cours de « morale civique » au seul motif que le « pacte

républicain » se délite et que trop de jeunes aujourd’hui

méconnaissent ou ignorent les principes fondamentaux sur lesquels

reposent la communauté toute entière, il n’est pas inutile

de dresser un constat de l’état du système éducatif

et de le mettre en perspective à partir des réformes orchestrées

par ce même ministre pour soi-disant améliorer, rénover,

moderniser l’école de la République. Ici, un seul mot d’ordre

prévaut : déconcentrer.

La déconcentration, en effet, se veut

être une décentralisation de la politique de gestion du système

éducatif. Elle consiste en un transfert des compétences et

des pouvoirs qui, jusqu’à présent, dépendaient du

seul ministère vers les rectorats d’académie (région),

lesquels répercutent sur les inspections d’académie (département),

et les établissements scolaires (ville). Médiatiquement justifiée

par le ministre comme « un dégraissage du mammouth »,

et à seule fin de rendre plus accessible la privatisation du secteur

public.

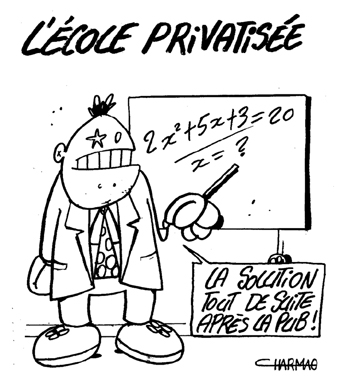

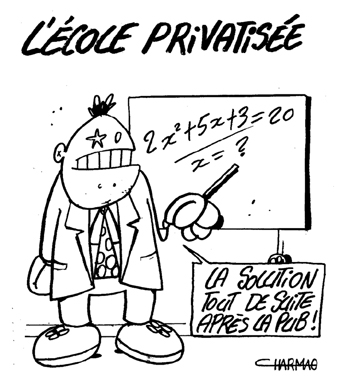

Une privatisation rampante et une marchandisation

des savoirs

Décentraliser les modes de financement

représente évidemment une priorité. La déconcentration

budgétaire est la mesure la plus inquiétante. Elle tendra

inévitablement à terme (réduction des dépenses

publiques oblige) à contraindre et donc à inciter les régions

à chercher des partenaires financiers dans le secteur privé.

Seuls de grands groupes (Banques, assurances, Aerospatiale, Rhône-Poulenc,

Vivendi, Matra, Bouygues, etc.) seront en mesure de doter les régions

d’enveloppes suffisamment conséquentes pour se substituer au désengagement

de l’État. Déconcentrer revient ici sinon à privatiser,

du moins à rendre possible le jeu de la concurrence et du marché

dans le système éducatif (primaire et secondaire), comme

cela est déjà le cas dans l’enseignement supérieur.

De récentes affaires ont montré combien les entreprises étaient

à l’affût de la moindre faille pour s’introduire dans le milieu

éducatif, quand ce n’est pas celui-ci qui se révélait

perméable au marketing des multinationales : valises pédagogiques

offertes par Kellogg’s, ensemble d’initiation à l’euro distribué

par Leclerc, etc. Les grandes marques ont su saisir au vol une telle opportunité

d’être à la fois les interlocuteurs et les partenaires privilégiés

de l’Éducation nationale certes, mais aussi évidemment de

toucher un jeune public qui sera à terme un consommateur à

part entière.

La « nouvelle économie »,

comme se plaisent à la nommer aujourd’hui les analystes financiers,

n’est pas en reste pour s’introduire dans le système éducatif

via les logiciels pédagogiques utilisés en classe, ou bien

encore via des sites Internet exclusivement dédiés à

l’enseignement. Moyennant un abonnement prohibitif, il est ainsi possible

d’accéder à de véritables cours particuliers «

en ligne », comprenant leçons, exercices, devoirs, corrigés.

Outre le fait que ces prestations ne sont accessibles qu’aux foyers ayant

les moyens de se les payer accroissant encore un peu plus les inégalités

, il est manifeste que le développement particulièrement

fulgurant de ces « start-up » qui font de l’éducatif

leur domaine réservé, s’apparente à une anticipation

du système privé et concurrentiel pour mieux se substituer,

à terme, au service public.

Compte tenu de l’état préoccupant

du système scolaire, des récentes mesures prises par le gouvernement

pour soutenir le développement des entreprises vouées exclusivement

au multimédia et au réseau mondial, des déclarations

intempestives de C. Allègre dont l’objectif affiché est de

développer l’enseignement par ordinateur au point de rendre la présence

d’enseignants facultative, l’avenir de l’école en général

est sombre quant à ses possibilités de demeurer un service

public gratuit, offrant à tous des conditions de travail de qualité.

Un contrôle accru et une précarité

toujours plus affirmée

Le transfert des compétences de Paris

vers les régions est aussi très significatif pour peu qu’on

le rapproche de mesures comme celle visant à favoriser l’apprentissage

des langues régionales, ou bien encore du nouveau contrat État/région

qui prévoit (dans le texte !) la priorité à l’emploi

pour les personnes issues de la région elle-même, une forme

de droit du sol régional au relent éminemment fascisant.

Ceux qui voient là une victoire dans la reconnaissance de qui le

breton, qui l’occitan, qui le basque, etc. oublient, au passage, que la

motivation première de telles mesures est de flatter le repli identitaire

latent dans l’ensemble du pays pour mieux faire passer le morcellement

du service public et multiplier ainsi les différences d’une région

à une autre, en accroître les spécificités comme

pour mieux justifier (rétrospectivement) le bien fondé d’une

telle mesure. Cela permet surtout, on l’aura compris, de rendre plus difficile

des mouvements de contestation et de lutte, dont le caractère général

n’aura plus lieu d’être compte tenu de la diversité des situations

et des politiques des régions. La simple défense d’«

un service public d’enseignement », par exemple, sera rendue caduque

par l’existence non plus d’une mais de plusieurs politiques d’éducation.

Le mouvement du personnel titulaire, le recrutement,

le financement, l’évaluation des enseignants sont directement ou

plus sournoisement visés par cette mesure. Elle donne les pleins

pouvoirs aux régions pour gérer selon leurs besoins les effectifs,

les affectations, et les ressources financières pour construire,

rénover, agrandir les établissements scolaires. L’apparition

depuis 2 ans d’un statut hybride dans le corps enseignant, le « titulaire

sur zone de remplacement » (professeur titulaire sans affectation

sur un établissement sinon simplement administrative

mais sur une vaste zone géographique) était en quelque sorte

le premier volet de la déconcentration, en ce qu’il introduisait

officiellement une flexibilité et une mobilité au niveau

du personnel éducatif. La déconcentration doit se lire aussi

à partir des projets de lois visant à accroître le

rôle et les pouvoirs du chef d’établissement, ainsi qu’à

modifier les processus d’évaluation des enseignants. En effet, à

l’heure où le discours dominant tend à vouloir éliminer

le statut des professeurs à des professions libérales ou

au secteur privé (c’est-à-dire là où le salaire

est conditionnel de l’obligation de résultat), le risque est de

voir apparaître très vite des pratiques de titularisation

en fonction des résultats d’une classe par rapport à celle

de l’année précédente, ou de quotas fixés d’une

année sur l’autre. Ici, tous les scenarii sont possibles !

Le personnel éducatif n’est pas le

seul à subir les effets de la politique actuelle. La précarité

des personnels et agents techniques est là encore parlante, même

si elle ne bénéficie pas d’une médiatisation aussi

large que celle des enseignants. L’Éducation nationale emploie un

nombre vertigineux de C. E. S, dont les conditions de travail, d’embauche

et de rémunération révèlent le mépris

dont ils font l’objet. Occupant des postes nécessaires pour le bon

fonctionnement des établissements, autrement dit de véritables

emplois statutaires, ils servent seulement à panser les plaies de

plus en plus béantes de ce que les chrétiens de gauche et

les jacobins progressistes nomment non sans fierté et soumission

« l’École de la République ».

La volonté de l’État de maintenir

et de développer une précarité et une flexibilité

à tous les niveaux de compétence fut stigmatisée (cela

fera bientôt 3 ans) par le recrutement des emploi-jeunes. En décembre

dernier, ils étaient près de 80 000 disséminés

à tous les niveaux du système éducatif, du primaire

au supérieur. Si certains sont employés sur des postes laissés

vacants par le non renouvellement du personnel, force est de constater

que leur statut particulièrement flou autorise tous les abus (la

formation à laquelle ils ont droit se fait toujours attendre, par

exemple) et toutes les dérives. La plus dangereuse et forcément

la plus pernicieuse étant qu’au terme des 5 années de travail

dans un établissement, leur présence qui au départ

était embarrassante (« Que vont-ils faire ? » était

la question qu’on entendait dans toutes les bouches) est rendue comme nécessaire.

Les syndicats l’ont bien compris, eux qui se battent à présent

pour maintenir non pas le personnel mais le poste ! Ainsi sont-ils sur

le point d’obtenir de l’État l’assurance d’une pérennisation

de la fonction aux dépens du personnel qui, lui, changera tous les

cinq ans. L’exemple est remarquable en ce qu’il exhibe toute la nocivité

de la politique d’aménagement à laquelle s’emploient les

syndicats de l’enseignement qui, abandonnant la lutte contre les emplois-jeunes

(l’ont-ils seulement commencée ?) préfèrent être

les acteurs et les partenaires de leur nécessaire continuité.

La régression sécuritaire, comme

seule réponse

Ségolène Royal et Claude Allègre

viennent ces jours-ci de prendre des mesures pour lutter contre la violence

a l’école. Il est plus que significatif que cette problématique

reçoive comme principale réponse de l’État l’ouverture

des établissements scolaires aux forces de l’ordre public.

Cette réponse induit en effet que l’État

a définitivement fait le deuil d’une idée décisive

(dont il n’est pas à l’origine, puisqu’elle est le présupposé

fondateur de tout projet éducatif) : celle qui voulait que la communauté

scolaire soit capable en elle-même et par elle-même de répondre

et de régler les problèmes inhérents à une

vie en communauté, et ce précisément parce que cette

communauté était scolaire. Autrement dit, l’idée qu’à

partir de ce qui était son essence : l’apprentissage du savoir et

de la culture, pouvaient réellement se construire et s’établir

les principes d’un « en commun ». Cela n’est rendu possible

que pour autant que l’école soit vécue par les élèves

et élaborée par les enseignants comme un lieu où précisément

l’individu se réalise non pas à partir d’une dimension publique

mais privée, c’est-à-dire que son rapport au savoir et à

la culture ne soit pas préalablement identifié et formaté

à partir des besoins des exigences ou des injonctions immanquablement

idéologiques de la société, mais soit au contraire

le fruit de son désir d’apprendre et de connaître (1).

C’est donc au moment où l’école

en général ne parvient plus à contenir ce n’était

déjà pas son rôle les effets dévastateurs

d’une politique sociale proprement suicidaire, au moment où se révèle

l’impasse dans laquelle on conduit des réformes éducatives

ineptes, que la réponse gouvernementale prend les formes strictement

autoritaires et répressives de l’État policier.

Cette intrusion de la police nationale dans

l’école en dit long sur la teneur des priorités du gouvernement.

Il ne s’agit pas pour lui de s’interroger sur les conditions qui rendent

possible des actes de violence, y compris au sein de l’école. Il

s’agit encore moins évidemment d’y déceler l’ultime forme

d’expression de générations pour crier leur dégoût

et leur haine à l’égard d’une société qui les

opprime, d’une société privée de toute perspective

enthousiasmante et audacieuse y compris dans son projet culturel et éducatif

en un mot communautaire, sinon celle de se vendre et de faire du profit.

Non, rien de cela dans l’action gouvernementale de Jospin sinon de rassurer

l’électeur en lui balançant de l’ordre, et de mater le sauvageon

en lui lâchant ses chiens.

Cette mesure intervenant au moment où

le gouvernement continue de diminuer le nombre de postes aux concours de

recrutement en dépit de besoins toujours plus urgents où

la privatisation du secteur public suit son cours dans le domaine des transports,

de la communication, de la santé, l’heure n’est plus à l’aveuglement

ni à la myopie rassurante, aux indolentes illusions, ni même

au confort mensualisé.

Devant cette accélération fulgurante

de l’école marchande, l’atonie des syndicats traditionnels de l’enseignement

est significative du degré de compromission et de complicité

dont ils sont éminemment coupables. À trop vouloir jouer

le jeu du dialogue seule forme possible à leurs yeux pour

lutter intelligemment ils ne sont plus que les greffiers de luxe

du libéral fascisme à visage humain de la majorité

plurielle.

Pourtant, qu’on ne s’y trompe pas, la condition

préalable à toute résistance significative c’est-à-dire

susceptible de porter en elle une alternative se formule en un mot,

un seul : rupture.

Rodolphe Delcros (Périgueux)

(1) On lira sur le rapport « Sphère

publique-sphère privée » et sur son articulation avec

la question de l’autorité, l’analyse brillante et troublante par

son actualité d’Hannah Arendt, « La crise de l’éducation

» in La crise de la culture (Gallimard, folio essais).