Pourquoi l’école est-elle si dure ?

Cette question vaut pour les enseignants comme

pour les élèves car ni les uns, ni les autres ne maîtrisent

les règles de fonctionnement et les objectifs de l’école.

Sa dureté se trouve principalement dans le modèle frontal

expositif qui en est le centre depuis la création de l’école

de la IIIème République. Un modèle frontal au niveau

des savoirs puisque l’enseignant est chargé de transmettre des connaissances

que les élèves n’ont pas. C’est à partir de là

que s’est institué le rang d’élèves qui « suivent

» un cours fait par un professeur sur une estrade dans lequel les

élèves ne maîtrisent ni les objectifs, ni le sens,

ni le fonctionnement de ce moment. Si jamais ils pouvaient avoir prétention

à dire ce qu’ils veulent, on leur expliquerait que la science est

trop compliquée pour qu’ils en discutent et que la pédagogie

est l’affaire du professeur. Dans ce modèle frontal, les élèves

sont évalués sur des contrôles fréquents pour

les situer par rapport à une norme de la classe et une norme du

savoir. Le modèle frontal se retrouve aussi dans la discipline.

La philosophie de base est de penser l’élève

comme étant opposé à la connaissance et à la

situation d’enseignement. C’est d’ailleurs parce qu’il y est naturellement

opposé mais qu’il l’accepte tout de même que la situation

est intéressante en termes de socialisation car c’est bien ce qu’on

demande aux gens de faire toute leur vie, sauf s’ils dirigent. Ainsi, l’enseignant

doit organiser le contrôle constant des élèves qui

ne peuvent accepter de travailler que s’ils sont contraints. D’où

les tables dénudées qui permettent de voir ce que fait l’élève,

les fenêtres dans les salles et tout le dispositif qui est fait pour

assurer le contrôle comme l’a montré déjà Foucault

en faisant l’analogie entre la prison, l’asile et l’école. Lui comme

des sociologues américains comme Goffman parlent d’institutions

totalitaires pour les décrire. Une institution est totalitaire à

partir du moment où le temps et l’espace des personnes est décidé

par d’autres et qu’elle produit son propre système de pénalité.

L’emploi du temps est ainsi ce qui fixe les personnes dans des obligations

de temps et de lieu. Ce modèle frontal s’il a été

amendé par les pédagogies nouvelles et de nombreux penseurs

de l’éducation, dont nombres d’anarchistes, reste la clef de voûte

du système. L’école fonctionne comme une troupe dans laquelle

l’individu est fondu et qui est totalitaire.

Les élèves ont bien compris

que la critique était vaine. De toute façon, dans ce modèle,

un énorme soupçon pèse sur ce qu’ils peuvent penser

puisque l’élève est opposé à l’effort que demande

l’école. Sa parole est disqualifiée. Pourtant, notre société

développe énormément un discours du droit unilatéral

à la critique et de la concertation comme moyen légitime

d’assurer un ordre juste. Mais les univers comme l’école ou l’entreprise

sont pris à défaut par ce discours. Habitées par un

droit à la critique, les personnes font l’apprentissage de l’obéissance

et apprennent à se taire puisque la critique est vaine dans ces

univers. Dejours, un psychologue du travail, a bien montré que la

principale souffrance au travail réside dans le fait de ne pouvoir

la dire car le système est fondé sur le fait de taire cette

souffrance pour s’en accommoder et en arriver à la nier. C’est exactement

ce qui se passe au collège et au lycée où on n’arrête

pas de demander aux élèves de se comporter contrairement

à ce qu’offrent les situations dans lesquelles ils sont. «

Soyez autonomes, critiques » est le slogan de l’institution mais

sa pratique réelle s’y oppose.

Résister à l’obéissance

programmée

Il ne reste plus alors aux personnes, les

élèves en particulier, qu’à résister à

la situation scolaire. La résistance est une dimension fondamentale

de nos vies. Alors qu’on présente souvent, y compris en sociologie,

le monde social comme donnant le choix entre accepter et s’intégrer

dans une situation et lutter et critiquer dans une situation, on s’aperçoit

que les personnes peuvent rarement faire l’un ou l’autre. Peu de situations

nous amènent à nous engager pleinement (si ce n’est le militantisme

ou l’amour !) mais peu de situations nous permettent la critique. Alors

il reste à rester dans la situation, par exemple le cours au collège,

sans s’engager, ni critiquer mais en essayant de porter une critique non

publique et non assumée qui est le propre de la résistance.

Il reste aux élèves à

résister à l’emprise de la situation et à faire échouer,

sans l’assumer publiquement, l’action entreprise par le maître. La

résistance est donc ce mode qui vise à faire échouer

une situation tout en faisant peser la charge de la preuve sur ceux qui

dominent la situation.

Quand des élèves mettent vingt

minutes à faire un exercice prévu sur dix minutes comment

le maître peut-il savoir si cela relève d’une résistance

malveillante des élèves ou d’une réelle difficulté

non anticipée ? Quand des élèves bavardent tout en

assurant qu’ils parlent du cours, comment attester une intention malveillante

? Quand un élève est distrait, s’ennuie, rêve, regarde

par la fenêtre, écrit son courrier… le professeur peut-il

parler de résistance ? Quand une élève demande à

la professeure de refaire le précédent cours où elle

n’était pas, comment assimiler cela à de la malveillance

?

Cette résistance permet de nuancer

le poids de la domination. Il n’y a jamais de situation où les dominants

n’ont qu’à énoncer les principes de leur domination pour

dominer. Ils doivent toujours faire un difficile travail pour justifier

et mettre en place leur domination. Et s’ils doivent le faire, c’est parce

que nulle part les gens consentent à se laisser dominer sans résister.

Il n’y a que certains sociologues pour décrire la domination comme

étant tellement forte que les dominés souscriraient aux principes

de leur domination. L’école est un bon exemple de ce fait : si le

travail de domination était si facile, le boulot des enseignants

serait moins épuisant et les élèves ne souffriraient

pas de l’école. Au final, il est plutôt bon de constater cette

résistance à l’emprise des situations. Il faut affirmer qu’il

n’est pas possible de s’engager dans une situation de cours pendant six

ou sept heures par jours comme on le demande aux élèves.

C’est d’autant moins le cas si les dits élèves sentent bien

qu’ils font partie de ceux qui sont promis à goûter les plus

grandes nouveautés de notre société, emplois précaires,

humiliations au travail, chômage, RMI, vexations dans les services

sociaux, expulsions de son logement, racisme au quotidien….

La violence, c’est d’abord l’institution

Pour contrer cette résistance, l’institution

peut user de plusieurs moyens. Le plus sympa et le plus ancien est de développer

une pédagogie qui fasse que l’élève dépasse

sa résistance pour s’engager dans la situation. Vieille lune de

professeurs qui fait culpabiliser tous les enseignants quand on sait que

les professeurs ne maîtrisent pas ou si peu ni les programmes, ni

les méthodes, ni le dispositif de la classe. Soit l’institution

peut tenter de durcir la situation et de ne pas accepter cette résistance.

C’est alors que commence une extension de la notion de résistance

à la notion de violence. C’est d’autant plus le cas dans les établissements

qui accueillent des publics défavorisés toujours suspects

d’être très éloignés de l’école.

Tout devient violence et c’est alors qu’on

nous sort le topo sur l’incivilité. Suivant en cela la théorie

de la vitre cassée qui estime que pour éviter les grands

actes délictueux, il faut être dur avec les petits actes délictueux,

l’institution scolaire assimile aujourd’hui le vol de trousse à

un acte qui demande un signalement au procureur. La confusion entre la

résistance et la violence sert évidemment un discours sécuritaire

qui est l’équivalent pour l’école de ce que Wacquant appelle

le passage de l’État social à l’État pénal.

Une certaine criminalisation est à l’œuvre aujourd’hui pour disqualifier

des catégories entières de la population qui seraient indignes

de fréquenter l’école. L’absentéisme peut faire l’objet

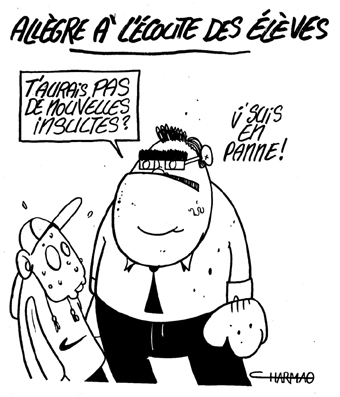

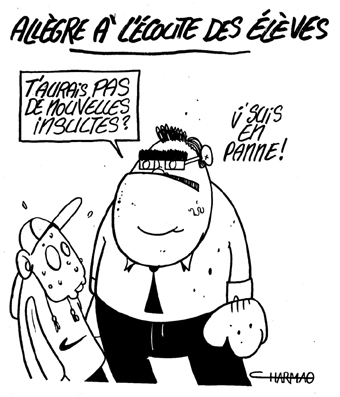

d’un signalement, les injures (fréquentes entre automobilistes mais

interdites aux élèves) de même. Sans nier les situations

de violence ingérables dans certains établissements scolaires

où se retrouvent tout spécialement des catégories

sociales marginalisées et ghettoïsées qui sont en nombre

de plus en plus nombreux, on ne peut user de terme de violence pour qualifier

toute forme de résistance à l’école. Cette extension

ne sert que ceux qui veulent stigmatiser les plus pauvres pour légitimer

leur situation et se dédouaner de l’extension généralisée

de la régression sociale aujourd’hui.

Most